(Vibizmedia-Kolom) Bonus demografi diartikan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia kerja) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah tercukupi.

Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, potensi permintaan konsumsi juga menjadi besar, sebab penduduk usia produktif secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya.

Bonus demografi juga ditandai dengan kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga menyebabkan komposisi penduduk kategori anak-anak menjadi turun dan penduduk lanjut usia (lansia) cenderung meningkat.

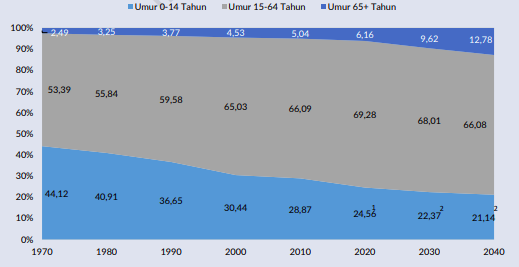

Pada tahun 1970 persentase penduduk anak adalah sebesar 44,12 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 24,56 persen, sedangkan persentase penduduk usia produktif pada tahun 1971 adalah sebesar 53,39 persen dari total populasi dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 70 persen.

Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen) 1970 – 2040

Penurunan komposisi anak menandakan bahwa jumlah anak dalam keluarga menjadi lebih sedikit sehingga secara tidak langsung dapat mendukung produktivitas anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi, karena mereka jadi dapat lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha, dibandingkan apabila jumlah anak dalam keluarga lebih banyak.

Bonus demografi terjadi dengan durasi dan waktu yang berbeda-beda di setiap negara. Di Asia, beberapa negara mengalaminya sejak tahun 1975 dan rata-rata berakhir di tahun 2033. Durasi waktu tersebut hampir sama dengan yang terjadi di Amerika.

Sementara itu, bonus demografi dengan durasi panjang banyak dialami oleh negara-negara Afrika. Bonus demografi akan menciptakan jendela peluang (window of opportunity) ketika angka beban ketergantungan berada pada titik terendah. Indonesia diperkirakan akan mengalaminya pada periode tahun 2020-2030.

Sementara itu, bonus demografi yang dimiliki Indonesia diperkirakan akan berakhir pada tahun 2035.

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia nonproduktif dengan usia produktif.

Indikator ini mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi.

Indikator ini juga dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut.

Rasio ketergantungan di Indonesia masih didominasi ketergantungan penduduk umur anak-anak (0-14 tahun).

Rasio ketergantungan yang tinggi pada kelompok umur anak-anak berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak.

Secara perlahan, rasio ketergantungan penduduk usia anak-anak mulai turun dari waktu ke waktu, tetapi rasio ketergantungan penduduk lansia (65 tahun ke atas) meningkat sebagai dampak dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan peningkatan umur harapan hidup.

Perubahan struktur penduduk yang mengarah pada peningkatan jumlah usia kerja diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian. Namun demikian, hal ini sepenuhnya dapat terwujud secara optimal.

Kajian BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi akibat transisi demografi dan mobilitas penduduk ternyata belum menunjukkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pertambahan kapital, bukan teknologi (Total Factor Productivity/ TFP). Hasil kajian juga menunjukkan bahwa lamanya window opportunity untuk setiap provinsi berbeda-beda.

Meskipun bonus demografi secara nasional diprediksi terjadi sejak tahun 2012 hingga 2035, gambaran antar provinsi menyajikan hal yang bervariasi.

Pada tahun 2020, sebagian besar Wilayah Indonesia Timur masih memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dari angka nasional. Rasio ketergantungan di tingkat nasional adalah sebesar 44,3, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat mencapai 55,18, dan 50,78.

Baca juga : Sensus Data Penduduk Tahun 2020 Dan Implikasinya

Sementara itu, DKI Jakarta memiliki total rasio beban ketergantungan yang rendah, yaitu 39,73. Kondisi bonus demografi pada level nasional hanya menggambarkan rangkuman, karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

DKI Jakarta sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 1980-an karena migrasi usia produktif dari luar provinsi masuk ke Jakarta. Di sisi lain, daerah-daerah pengirim migran kehilangan usia produktif.

Berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, NTT memiliki rasio ketergantungan tertinggi. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingkat kelahiran (TFR) yang masih tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2015, TFR NTT mencapai 2,77 dan merupakan angka tertinggi di Indonesia.

Provinsi-provinsi yang memiliki TFR tinggi akan sulit mengalami bonus demografi. Seperti disebutkan sebelumnya, bonus demografi umumnya diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran (TFR) sebagai pengaruh dari program KB yang masih berjalan hingga saat ini dan menurunnya kematian pada kelompok umur lansia yang disebabkan perbaikan kondisi kesehatan.

Selain NTT, 10 provinsi dengan TFR yang tinggi antara lain adalah Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, provinsi-provinsi tersebut juga memiliki rasio beban ketergantungan di atas nasional.

Hasil SP 2020 juga menunjukkan masuknya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan rasio ketergantungan di atas rata-rata nasional.

Hal ini diduga karena provinsi tersebut mengalami migrasi negatif, yaitu jumlah penduduk yang berpindah keluar provinsi lebih banyak dibandingkan yang masuk, karena penduduk di provinsi tersebut banyak yang merantau. Gambaran tentang kondisi ini terlihat dari hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 dan 2010.

Penduduk usia produktif adalah kontributor utama dalam kegiatan ekonomi. Meskipun kelompok usia anak dan lanjut usia juga dapat berkontribusi, tapi peran keduanya tidak besar dan sering kali tidak ditujukan untuk memperoleh pendapatan utama.

Peran penduduk usia produktif dalam perekonomian berbanding lurus dengan nilai tambah kegiatan ekonomi yang diciptakan.

Hasil kajian terhadap data persentase banyaknya penduduk usia produktif dan PDRB per kapita menunjukkan bahwa provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar juga.

Hal ini ditunjukkan oleh hubungan yang positif dan kuat di antara penduduk usia produktif di setiap provinsi dengan PDRB yang dihasilkan di masing-masing provinsi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,54.

Kontribusi aktif penduduk usia produktif dalam perekonomian akan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan jika memiliki kualitas yang baik. Kualitas tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas.

Namun demikian, untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas diperlukan upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan masing-masing individu.

Upaya pemerintah dalam penyiapan lapangan pekerjaan tidak akan memberikan pengaruh yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja jika penduduk usia produktif tidak memiliki kualitas yang sesuai.

Penduduk usia produktif yang terjun ke dunia kerja diharapkan dapat memenuhi standar kemampuan atau kompetensi, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Peningkatan kemampuan (skill) dan kompetensi berkaitan dengan peningkatan potensi diri melalui peningkatan ilmu pengetahuan. Idealnya, hal ini bersesuaian dengan permintaan pasar tenaga kerja yang dinamis.

Baca Juga :Penuhi Ketersediaan SDM di Sektor Industri, Menprin Gulirkan Program D 3 in 1

Kemampuan dan kompetensi perlu ditingkatkan pada dua sisi secara seimbang, yaitu antara hard skill dan soft skill.

Dari sisi hard skill, penduduk usia produktif bisa meningkatkan skill-nya dengan mengikuti pelatihan, menempuh pendidikan yang berkualitas, hingga mengambil sertifikasi.

Sementara dari soft skill dapat diperoleh atau ditingkatkan melalui kegiatan yang meningkatkan kreativitas, inovasi, optimisme, dan pemikiran positif.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu agenda pembangunan adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui agenda pembangunan ini, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

SDM yang berkualitas dan berdaya saing sangat dibutuhkan dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Peran sertanya dalam perekonomian diharapkan dapat mendukung Indonesia mencapai salah satu target RPJPN 2005-2025, yaitu memiliki pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC).

Keberhasilan target pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045, khususnya visi poin pertama, yaitu tersedianya sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.

Pemenuhan visi ini menjadi kunci yang akan menghantarkan Indonesia kepada Indonesia emas di tahun 2045.